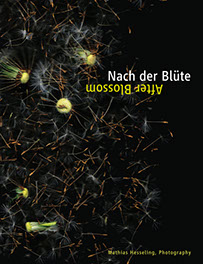

Nach der Blüte,

Mathias Hesseling,

Verlag Kettler, Dortmund

148 Seiten, Hardcover

ISBN-Nr.

978-3-86206-589-9

VOM ÄSTETISCHEN KOSMOS DER GÄNSEBLÜMCHEN

„Ob wir das Wachsen einer Pflanze mit dem Zeitraffer beschleunigen oder ihre Gestalt in vierzig facher Vergrößerung zeigen – in beiden Fällen zischt an Stellen des Daseins, von denen wir es am wenigsten dachten, ein Geysir neuer Bildwelten auf.“

Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Photographie“

Die faszinierende Welt der Pflanzen ist in der Kunst in vielen Epochen und Gattungen Thema und dient bis heute der künstlerischen Inspiration. Pflanzen waren für den Menschen nicht nur Nahrungsmittel, sie galten schon in der Antike als ästhetisches Objekt und Ornament. Seit der Renaissance war ein wissenschaftliches Interesse an der Flora vorrangig. Im 16. Jahrhundert erfasste man die Welt der Pflanzen enzyklopädisch. In der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts war die Gattung des Blumenstilllebens mit vielschichtigen metaphorischen Inhalten maßgebend. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Blüten und Früchte detailgenau akademisch illustriert. Albrecht Dürer, Sybilla Merian, Ernst Haeckel und Karl Blossfeldt sind die bekanntesten Vertreter in der deutschen Kunstgeschichte, die sich intensiv mit botanischen Darstellungen befassten.

Mathias Hesselings Interesse an seinen Motiven ist nicht primär biologisch geprägt. Er verwendet beruflich vergrößernde optische Hilfsmittel und betrachtet, forscht, analysiert und operiert auch unter Verwendung von Makroaufnahmen. Dieser wissenschaftlich medizinische Blick auf die Anatomie des Menschen war die Initialzündung für seine Pflanzenbilder. Ob Silberwurz, Salbei oder Löwenzahn: Als Künstler hat Hesseling eindrucksvolle Serien heimischer Vegetation geschaffen, die er isoliert vor einem monochromen Bildgrund portraitiert.

Seinen Fundus findet er im heimischen Garten oder beim Spaziergang in der Umgebung. Er sucht keine außergewöhnlichen exotischen Gewächse, sondern pflückt und sammelt profane Pflanzen und Gräser, die wir auf jeder Wiese finden können. Die gefundenen floralen Objekte dienen als Protagonisten der außergewöhnlichen Bildwelten, die am Computer entstehen. Natur wird mittels Technik zur Kunst. Kunst wiederum ist offenbar nichts als Natur.

„Was die Werke der Kunst von der Natur unterscheidet, ist Resultat des schöpferischen Aktes: Prägung einer eigengestalteten Form, das Neugezeugte, nicht Nachgeschaffene oder Wiederholte. Kunst entspringt unmittelbar dem gegenwärtigsten Kraftstrom der Zeit, deren sichtbarster Ausdruck sie ist. Sowie die Zeitlosigkeit eines Grashalms monumental und verehrungswürdig als Symbol ewiger Urgesetze allen Lebens erscheint, so wirkt das Kunstwerk erschütternd gerade durch seine Einmaligkeit als konzentrierteste Manifestation, als Lichtbogen zwischen den beiden Polen.“

Karl Nierendorf, Einleitung zu Karl Blossfeldt:

„Urformen der Kunst“, 1928, Anm. 2

Mathias Hesseling selektiert, kombiniert und komponiert wundervolle Arrangements aus Blumen, Stängeln und Halmen, Blättern und Gräsern. Der konsequent schwarze Hintergrund rückt die Modelle konzentriert in den Fokus unserer Wahrnehmung. Glockenblumen oder Astilben treiben scheinbar schwerelos im dunklen Bildraum und sind formal, durch die akkurate Strenge der Anordnung, dennoch fest verankert. Jeder Stängel wird digital begradigt und vermittelt so statische Ruhe. Natur wird konstruiert, manipuliert und idealisiert.

Ringelblumen füllen das quadratische Format und variieren nur durch ihre Größe. Manche ragen bis an den oberen Bildrand, andere wachsen kaum über die untere Bildgrenze hinaus. Alle miteinander ergänzen sich zu einem rhythmischen, kompakten Gefüge aus grünen Geraden und orangen Farbpunkten. Die gleichmäßige Komposition schafft Harmonie.

Die Haltung der Stiele wirkt auf einigen Bildern nahezu stoisch diszipliniert. Schon eine nuancierte Bewegung führt zum Ausdruck emotionaler Befindlichkeiten. Klee kann neugierig in den dunklen Bildraum ragen, sich aber ebenso in nahezu ängstlicher Verhaltenheit zur Seite ducken. In zartem Rosa vermittelt Medinilla feminine Grazie und zurückhaltende Schüchternheit. Die Blüte windet sich kokett vor unseren Blicken und scheint sich ihrer Anmut bewusst zu sein.

Die schwarzen Bildbühnen dienen als Kulisse spannender Inszenierungen, in der Tomate und Tollkirsche als Akteure mit eigener Körpersprache auftreten und Gefühle wie Angst, Mut, Stolz oder Neugierde vermitteln. Die Lichtführung im Bild sorgt für eindrucksvolle Wirkungen. Jedes Detail eines Blattes wird ausgeleuchtet und offenbart die Fragilität der Natur, enthüllt aber auch ihre monumentale Stärke.

Das filigrane Bildpersonal taucht auch in der Gruppe auf, neigt sich einander zu oder wendet sich voneinander ab, tritt in imaginäre Dialoge und gewinnt so individuellen Charakter, mit fast menschlich berührenden Zügen. Verblühte Blumenkelche werden so kunstvoll hintereinander aufgereiht und ausgeleuchtet, dass sie an ein Tanzensemble im Theater erinnern. Die Bewegungen sind nur gering variierend, leicht vorwärts oder rückwärts geneigt, aber stets in kontrollierter Körperspannung und der Anordnung der Komposition folgend.

Blüten und Knospen bevölkern den zentralen Bildraum aber auch als unsortierte Menge, ohne gleichmäßige Gliederung. Die Kumulation der Gänseblümchen, Kamillenblüten oder verblühten Kapseln verbindet mehrteilige Vielheit zu organisch geformter Einheit. Es entstehen fantastische Gebilde mit spannenden Konstitutionen.

Die Bedeutung der identifizierbaren Gewächse ist unwesentlich, denn sie übernehmen hier die Aufgabe einer abstrakten Bildsprache und fungieren im Wesentlichen als Linien, Flächen, Kreise, Ellipsen und Rauten. Die Farbigkeit der Einzelkomponenten kann sowohl strahlend gelb und leuchtend das Licht und das Leben symbolisieren, ebenso aber braun und vergilbend den Tod versinnbildlichen.

Der Aspekt der Vergänglichkeit spiegelt sich auch in den Serien der Hibiskusblüten, deren Stofflichkeit dem Künstler mit dem Verwelken immer interessanter erscheint. Die tiefrote Farbigkeit und die Oberflächeneigenschaften kurz nach der Blüte haben malerische Qualität und erinnern an die Materialität edler Kleider. Silhouette und Textur erscheinen wie drapierte Faltenwürfe barocker Gemälde und vermitteln tänzerische Dynamik. Der Stempel fungiert als zentraler, vertikaler Ruhepol. Im Gegensatz zum kraftvoll lebendigen Rot stehen die verwelkenden rostfarbenen Blüten als Metapher für die Sterblichkeit. Das pralle Leben scheint auf dem Rückzug, die Farben sind verblasst. Das sichtbar gewordene Faulen und Verfallen deutet das Ende der Blüten an und ist ebenso Zeugnis ihrer morbiden Eleganz.

Die Spanne zwischen Entstehen und Vergehen thematisieren die Bilder der Grüngewächse, die der Künstler mitsamt Wurzelwerk abbildet, das sich nicht sichtbar im Erdreich verbirgt. Das komplexe System aus verzweigten Sprossen, erdigen Strängen und zarten Wurzelhärchen zeigt sich als kunstvolles Geflecht. Für das Wachstum und Leben der Pflanzen sind die unterirdischen Organe existenziell notwendig. Die Aufnahme von Wasser und Mineralstoffen erfolgt über beeindruckend funktionierende Strategien der Natur. Ohne die gravitrope Verankerung in der Erde gäbe es kein phototropes Streben zum Licht und zum Leben. Der vermeintliche Gegensatz orientiert sich an einem imaginären Bildhorizont, der die Verästelungen im Boden formal von den wuchernden Blättern trennt. Real funktionieren beide Pflanzenteile nur miteinander. Die feingliedrigen Konstruktionen unter der Erde sind lebensnotwendig für das üppige Grün und stehen allegorisch für Gedeihen und Fruchtbarkeit.

Mathias Hesseling verzichtet gelegentlich auf den Einsatz von Farbe. Die minimalistische schwarzweiße Bildsprache intensiviert die Wirkung der Oberflächen und hebt ihre plastischen Strukturen deutlich hervor. Akzentuiert beleuchtete Kugeldisteln schweben wie astronomische Gebilde im Weltraum und entfliehen ihrer ursprünglich botanischen Herkunft. Der Künstler verhilft den Objekten zu neuer Bestimmung im Kosmos seiner Kunst. Natur folgt den Prinzipien der Ästhetik und gelangt zu individueller Ordnung, die effektvoll und nachhaltig fasziniert.

Gisela Elbracht-Iglhaut

Kunstmuseum Solingen

Quelle: Nach der Blüte, Mathias Hesseling, Verlag Kettler, Bönen